Schloss-Palais Zabeltitz 1:200

Schloss-Palais Zabeltitz als Kartonmodellmodellbausatz des Verlages Dietmar Börner aus Gottschdorf (Bestell-Nr. 1667) im Maßstab 1:200.

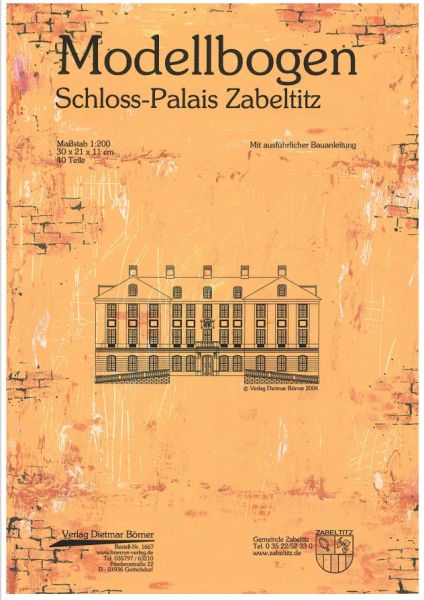

Modellkonstruktion: Dietmar Bömer.

Zabeltitz ist ein Straßendorf in der Großen Kreisstadt Großenhain mit knapp 1000 Einwohnern an der Nordgrenze des Landkreises Meißen in Sachsen. Es erlangte überregionale Bekanntheit durch seine Schloss- und Parkanlagen aus der Renaissance und dem Barock. (…)

Das Palais befindet sich relativ zentral an der Großen Röder zwischen dem Barockgarten, der Kirche und dem Alten Schloss. Die Adresse lautet Am Park 1.

Es besteht aus einem Erdgeschoss, zwei Obergeschossen und wird von einer Art Walmdach mit fünf Schornsteinen abgedeckt. Auf Hof- und Parkseite sind über alle Geschosse jeweils elf Fenster angebracht. Auf der Hofseite sind die fünf inneren Fenster in einer Rücklage angebracht, während auf der Parkseite die fünf inneren Fenster an einem Risalit, die drei innersten an noch einem weiteren, angebracht sind. Über diesem Doppelrisalit auf der Parkseite hängt das Wappen des Grafen von Wackerbarth, auf der Hofseite das von Arnold Woldemar von Frege-Weltzien. Über der Eingangstür an der Hofseite befindet sich auf Höhe des ersten Obergeschosses ein kleiner Balkon. An den Seitenfassaden sind Blindfenster angebracht.

An der Stelle des heutigen Palais befand sich im Mittelalter eine Wasserburg mit Wallgraben zum Schutz der alten Salzstraße. Sie wurde um 1565 von Nickel Pflugk zu einem Wohnschloss im Renaissancestil umgebaut und wenige Jahre nach 1588 von Kurfürst Christian I. als Jagdschloss neu eingerichtet.

Unter August Christoph von Wackerbarth wurde ab 1728 fast der gesamte herrschaftliche Besitz zügig umgestaltet. Wackerbarth baute das Schloss auf der Insel (das „Palais“) für 140 000 Taler völlig neu und legte, wie bereits den Barockgarten Großsedlitz, den Barockgarten an. Diese Baumaßnahmen erfolgten unter Leitung von Johann Christoph Knöffel. Wegen des Zeithainer Lustlagers im Jahr 1730 sollten die Arbeiten bis dahin weitestgehend abgeschlossen sein, um sie den Gästen zu präsentieren. Die zahlreichen erhalten gebliebenen Pläne zeigen, dass Wackerbarth ursprünglich das Palais vergrößern wollte. Entweder aus Geldmangel oder aus Zeitnot wurde das neu entstandene barocke Schloss letztendlich auf den Grundmauern des alten Schlosses errichtet und behielt damit nahezu denselben Grundriss wie sein Vorgängerbau.

Xaver von Sachsen nutzte das Palais bis zu seinem Tod 1806 als Wohnsitz.

Im 19. Jahrhundert wurde auch der um das Palais führende Wassergraben teilweise verfüllt. Bis zu diesem Zeitpunkt umschloss die Große Röder das gesamte Palais, seitdem fließt sie nur noch an der vorderen Palaisseite entlang.

Nach der Enteignung 1945 diente auch das Palais zeitweilig als Unterkunft für aus den Ostgebieten Vertriebene und dann als Kinderheim für griechische Kinder. Ab 1955 befand sich in dem Gebäude eine Schulungsstätte (Institut für sozialistische Fortbildung im Verkehrswesen) der Deutschen Reichsbahn, die es 1989 sanieren ließ. Auch ihr Nachfolger, die Deutsche Bahn, nutzte das Palais als Schulungsstätte. Die Stadt Großenhain kaufte im Dezember 2010 das Palais und den Barockgarten. Am 15. April 2011 erfolgte die symbolische Schlüsselübergabe.

Heute beherbergt es im Erdgeschoss das Fremdenverkehrsamt (Zabeltitz-Information) mit einer Dauerausstellung sowie einen kleinen Imbiss. Die Obergeschosse werden für Veranstaltungen oder private Feierlichkeiten genutzt. Gelegentlich tagt der Großenhainer Stadtrat in den Räumlichkeiten. (danke Wikipedia!)

Modellgröße 30 x 21 x 11 cm!

Ein Bild eines gebauten Modells ergänzt deutsche Bauanleitung.

Modellkonstruktion: Dietmar Bömer.

Zabeltitz ist ein Straßendorf in der Großen Kreisstadt Großenhain mit knapp 1000 Einwohnern an der Nordgrenze des Landkreises Meißen in Sachsen. Es erlangte überregionale Bekanntheit durch seine Schloss- und Parkanlagen aus der Renaissance und dem Barock. (…)

Das Palais befindet sich relativ zentral an der Großen Röder zwischen dem Barockgarten, der Kirche und dem Alten Schloss. Die Adresse lautet Am Park 1.

Es besteht aus einem Erdgeschoss, zwei Obergeschossen und wird von einer Art Walmdach mit fünf Schornsteinen abgedeckt. Auf Hof- und Parkseite sind über alle Geschosse jeweils elf Fenster angebracht. Auf der Hofseite sind die fünf inneren Fenster in einer Rücklage angebracht, während auf der Parkseite die fünf inneren Fenster an einem Risalit, die drei innersten an noch einem weiteren, angebracht sind. Über diesem Doppelrisalit auf der Parkseite hängt das Wappen des Grafen von Wackerbarth, auf der Hofseite das von Arnold Woldemar von Frege-Weltzien. Über der Eingangstür an der Hofseite befindet sich auf Höhe des ersten Obergeschosses ein kleiner Balkon. An den Seitenfassaden sind Blindfenster angebracht.

An der Stelle des heutigen Palais befand sich im Mittelalter eine Wasserburg mit Wallgraben zum Schutz der alten Salzstraße. Sie wurde um 1565 von Nickel Pflugk zu einem Wohnschloss im Renaissancestil umgebaut und wenige Jahre nach 1588 von Kurfürst Christian I. als Jagdschloss neu eingerichtet.

Unter August Christoph von Wackerbarth wurde ab 1728 fast der gesamte herrschaftliche Besitz zügig umgestaltet. Wackerbarth baute das Schloss auf der Insel (das „Palais“) für 140 000 Taler völlig neu und legte, wie bereits den Barockgarten Großsedlitz, den Barockgarten an. Diese Baumaßnahmen erfolgten unter Leitung von Johann Christoph Knöffel. Wegen des Zeithainer Lustlagers im Jahr 1730 sollten die Arbeiten bis dahin weitestgehend abgeschlossen sein, um sie den Gästen zu präsentieren. Die zahlreichen erhalten gebliebenen Pläne zeigen, dass Wackerbarth ursprünglich das Palais vergrößern wollte. Entweder aus Geldmangel oder aus Zeitnot wurde das neu entstandene barocke Schloss letztendlich auf den Grundmauern des alten Schlosses errichtet und behielt damit nahezu denselben Grundriss wie sein Vorgängerbau.

Xaver von Sachsen nutzte das Palais bis zu seinem Tod 1806 als Wohnsitz.

Im 19. Jahrhundert wurde auch der um das Palais führende Wassergraben teilweise verfüllt. Bis zu diesem Zeitpunkt umschloss die Große Röder das gesamte Palais, seitdem fließt sie nur noch an der vorderen Palaisseite entlang.

Nach der Enteignung 1945 diente auch das Palais zeitweilig als Unterkunft für aus den Ostgebieten Vertriebene und dann als Kinderheim für griechische Kinder. Ab 1955 befand sich in dem Gebäude eine Schulungsstätte (Institut für sozialistische Fortbildung im Verkehrswesen) der Deutschen Reichsbahn, die es 1989 sanieren ließ. Auch ihr Nachfolger, die Deutsche Bahn, nutzte das Palais als Schulungsstätte. Die Stadt Großenhain kaufte im Dezember 2010 das Palais und den Barockgarten. Am 15. April 2011 erfolgte die symbolische Schlüsselübergabe.

Heute beherbergt es im Erdgeschoss das Fremdenverkehrsamt (Zabeltitz-Information) mit einer Dauerausstellung sowie einen kleinen Imbiss. Die Obergeschosse werden für Veranstaltungen oder private Feierlichkeiten genutzt. Gelegentlich tagt der Großenhainer Stadtrat in den Räumlichkeiten. (danke Wikipedia!)

Modellgröße 30 x 21 x 11 cm!

Ein Bild eines gebauten Modells ergänzt deutsche Bauanleitung.