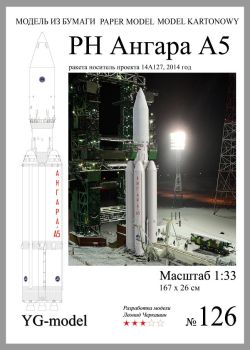

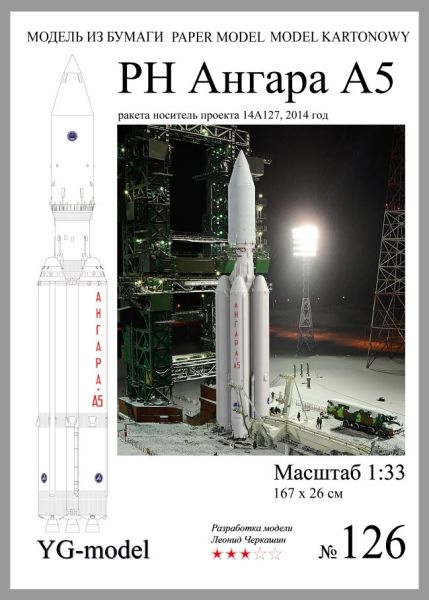

russische Trägerrakete RN Angara A5 Projekt 14A127 (2014) 1:33 knapp 1,7m-Höhe

Ein Riesenvorbild und ein Riesenmodell: Russische Trägerrakete RN Angara A5 des Projektes 14A127 aus dem Jahr 2014 als Kartonmodellbausatz des YG-Verlags (Nr.126) in imposantem Maßstab 1:33.

Modellkonstruktion: Leonid Tscherkaschin.

Angara (russisch Ангара, benannt nach dem gleichnamigen Fluss in Russland) ist der Name einer Familie von Trägerraketen, die zurzeit in Russland vom Raumfahrtunternehmen GKNPZ Chrunitschew entwickelt wird.

Sie soll ähnlich den US-amerikanischen Delta-IV- und Atlas-V-Raketen modular aufgebaut sein und somit in unterschiedlich starken Versionen zur Verfügung stehen: Leichte Angara 1, mittelschwere Angara A3 und schwere Angara A5. Die Versionen unterscheiden sich in der Anzahl der standardisierten Booster, auch Universal Rocket Module (URM) (russisch Универсальный Ракетный Модуль (УРМ)/URM) genannt, wobei ein solcher Booster bei der leichten Angara 1 die Erststufe darstellt. Die Raketen werden vom russisch-amerikanischen Unternehmen International Launch Services vermarktet, das auch die Proton-Rakete vermarktet.

Die schwere Angara A5 soll die Proton nach und nach ersetzen, außerdem soll sie dem russischen Militär einen von Kasachstan unabhängigen Zugang zum Weltraum gewähren, indem mit ihr schwere Militärsatelliten vom Kosmodrom Plessezk im Norden Russlands aus gestartet werden. Startanlagen für die Proton-Raketen existieren nur am Kosmodrom Baikonur, das auf kasachischem Boden liegt.

Ende 2004 wurde Chrunitschew von Südkorea mit der Entwicklung der ersten Stufe der KSLV-I-Trägerrakete beauftragt, die auf dem URM basieren soll. Der erste Start einer KSLV-I erfolgte im August 2009. Obwohl der Start insgesamt nur ein Teilerfolg war, arbeitete die erste Stufe der Rakete fehlerfrei.

Der Erstflug einer Angara-1 war anfangs für 2002 vorgesehen, musste aber aus finanziellen Gründen immer weiter verschoben werden. Schließlich erfolgte der erste Start mit einem Prototyp der Angara-Version 1.2 am 9. Juli 2014 um 15:00 Uhr Ortszeit von Plessezk. Dabei wurde auf einer suborbitalen Bahn eine Satellitenattrappe nach Kamtschatka befördert. Der Flug dauerte 21 Minuten.[2] Der Jungfernflug der schweren Angara A5, die die Proton ersetzen soll, fand am 23. Dezember 2014 statt. Ein zweiter Start ist für Dezember 2020 angekündigt.

Vorerst wird die Angara nur von Plessezk aus eingesetzt, das wegen seiner nördlichen Lage nicht für den Start geostationärer Satelliten geeignet ist. Vom südlicher gelegenen Kosmodrom Wostotschny sollen Angara-Starts ab 2021 möglich sein.

Die Erststufe der Angara, das URM, wird von dem RD-191-Triebwerk (Schub: 2086 kN, spez. Impuls 3306 Ns/kg) angetrieben und verbrennt die Kerosin-Art RP-1 und flüssigen Sauerstoff (LOX). Das Triebwerk wird vom RD-171 abgeleitet, dem Haupttriebwerk der Zenit-Trägerrakete, verwendet aber anstatt von vier Brennkammern der Zenit nur eine Brennkammer. Das RD-171 gilt als das weltweit stärkste je gebaute Raketentriebwerk, die amerikanischen Atlas-III- und Atlas-V-Raketen verwenden ebenfalls eine RD-171-Variante mit zwei Brennkammern namens RD-180. Dadurch sinkt der Schub des URM, und es kann als eine leichte Trägerrakete verwendet werden. Die mittelschwere Angara A3 verwendet drei dieser Booster, wobei zwei davon seitlich um den Zentralbooster angeordnet sind, und erreicht damit in etwa die Leistung einer Zenit-Rakete. Die schwere Angara A5 verwendet fünf Booster (einen zentralen und vier seitliche) und kommt so auf die Nutzlastkapazität einer Proton-Rakete. Das URM hat einen Durchmesser von 2,9 m, ist 25,1 m lang und hat eine Leermasse von 9,75 t.

Die zweite Stufe der Angara hat einen Durchmesser von 3,6 m und eine Länge von 6,9 m. Sie wird von dem RD-0124A-Triebwerk angetrieben, das auch in der dritten Stufe der Sojus-2.1b-Rakete eingesetzt wird. Die Stufe trägt die Bezeichnung Blok I (I steht für 'i'). Das Triebwerk ist eine komplette Neuentwicklung und verbrennt wie auch das RD-191 eine Mischung aus RP-1 und flüssigem Sauerstoff. Als zweite Stufe der leichtesten Version Angara 1.1 wird die in der Rakete Rockot eingesetzte Stufe Bris-KM verwendet, alle anderen Versionen setzen die neue Stufe mit dem Triebwerk RD-0124A ein.

Als Oberstufe der Angara A3 und Angara A5 wird zunächst die von der Proton-Rakete bekannte Bris-M verwendet. Als Upgrademöglichkeit steht die hochenergetische KVRB-Stufe zur Verfügung, die flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff (LH2/LOX) verbrennt. Die KVRB basiert auf der 12KRB-Stufe, die von Russland an Indien für ihre GSLV-Rakete geliefert wird.

Bei der Entwicklung der Angara wurde darauf geachtet, dass die bestehenden Startplätze der Zenit-Raketen mit nur geringfügigen Veränderungen verwendet werden können. Der Erststart in Plessezk soll von einem ehemals für die Zenit angelegten Startplatz erfolgen, der jedoch nie fertiggestellt wurde. Zurzeit wird an dem Aufbau des Startplatzes gearbeitet. Außerdem soll in Kooperation mit Kasachstan auch in Baikonur ein Startplatz für die Angara entstehen (Projekt Baiterek), allerdings soll von dort nur die schwere Angara A5 gestartet werden.

2001 sorgte Chrunitschew bei der Luft- und Raumfahrt Messe in Le Bourget mit dem Modell des Baikal-Boosters für Furore. Bei dem Baikal-Projekt soll ein wiederverwendbarer Booster für die Angara-Rakete entwickelt werden. Baikal soll zukünftig die erste Stufe der Rakete ablösen, dabei aber ebenfalls von dem RD-191-Triebwerk angetrieben werden und zudem über kleinere Flügel und einen Flugzeugantrieb verfügen. Damit kann Baikal nach dem Abtrennen von der Rakete selbständig zu einem nahegelegenen Flugplatz zurückkehren. Auch mehrere gebündelte Baikal-Booster können bei der Angara A3 und Angara A5 verwendet werden.

Neben der Kostenersparnis ist weiteres Entwicklungsziel, nicht mehr eine große Einschlagszone für die abstürzende erste Stufe freihalten zu müssen. In anderen Staaten lässt man die Raketenstufen ins Meer stürzen, was für den Kontinentalstaat Russland geographisch schwierig ist. Seine Raketenstartbahnhöfe liegen im Landesinnern. Die Rakete soll nach dem Ausklappen der beiden Flügel zunächst in einen Gleitflug übergehen, und später mit zwei Düsentriebwerken fliegen. Die Reichweite bei der Rückkehrphase soll 384 km betragen, die Fluggeschwindigkeit, 490 km/h, die Landegeschwindigkeit 280 km/h, der nötige Auslauf auf der Landebahn 1200 Meter.

Als Entwickler für den Baikal-Booster fungiert das Unternehmen NPO Molnija. (danke Wikipedia!)

Modellhöhe: 167 cm!

* Ein Lasercut-Spantensatz kann zusätzlich bestellt werden!

Originalgetreue Farbgebung (weißer Raketenkörper, feuerrote Spitze, Aufschrift Angara A5, Logo des Raumfahrtunternehmens GKNPZ Chrunitschew, graphische Strukturdarstellung der Außenhaut), feine Graphik, Offsetdruck.

Die Bauanleitung besteht aus Generalzeichnungen und Montageskizzen und ist durch russische Kurzbauanleitung ergänzt.

Modellkonstruktion: Leonid Tscherkaschin.

Angara (russisch Ангара, benannt nach dem gleichnamigen Fluss in Russland) ist der Name einer Familie von Trägerraketen, die zurzeit in Russland vom Raumfahrtunternehmen GKNPZ Chrunitschew entwickelt wird.

Sie soll ähnlich den US-amerikanischen Delta-IV- und Atlas-V-Raketen modular aufgebaut sein und somit in unterschiedlich starken Versionen zur Verfügung stehen: Leichte Angara 1, mittelschwere Angara A3 und schwere Angara A5. Die Versionen unterscheiden sich in der Anzahl der standardisierten Booster, auch Universal Rocket Module (URM) (russisch Универсальный Ракетный Модуль (УРМ)/URM) genannt, wobei ein solcher Booster bei der leichten Angara 1 die Erststufe darstellt. Die Raketen werden vom russisch-amerikanischen Unternehmen International Launch Services vermarktet, das auch die Proton-Rakete vermarktet.

Die schwere Angara A5 soll die Proton nach und nach ersetzen, außerdem soll sie dem russischen Militär einen von Kasachstan unabhängigen Zugang zum Weltraum gewähren, indem mit ihr schwere Militärsatelliten vom Kosmodrom Plessezk im Norden Russlands aus gestartet werden. Startanlagen für die Proton-Raketen existieren nur am Kosmodrom Baikonur, das auf kasachischem Boden liegt.

Ende 2004 wurde Chrunitschew von Südkorea mit der Entwicklung der ersten Stufe der KSLV-I-Trägerrakete beauftragt, die auf dem URM basieren soll. Der erste Start einer KSLV-I erfolgte im August 2009. Obwohl der Start insgesamt nur ein Teilerfolg war, arbeitete die erste Stufe der Rakete fehlerfrei.

Der Erstflug einer Angara-1 war anfangs für 2002 vorgesehen, musste aber aus finanziellen Gründen immer weiter verschoben werden. Schließlich erfolgte der erste Start mit einem Prototyp der Angara-Version 1.2 am 9. Juli 2014 um 15:00 Uhr Ortszeit von Plessezk. Dabei wurde auf einer suborbitalen Bahn eine Satellitenattrappe nach Kamtschatka befördert. Der Flug dauerte 21 Minuten.[2] Der Jungfernflug der schweren Angara A5, die die Proton ersetzen soll, fand am 23. Dezember 2014 statt. Ein zweiter Start ist für Dezember 2020 angekündigt.

Vorerst wird die Angara nur von Plessezk aus eingesetzt, das wegen seiner nördlichen Lage nicht für den Start geostationärer Satelliten geeignet ist. Vom südlicher gelegenen Kosmodrom Wostotschny sollen Angara-Starts ab 2021 möglich sein.

Die Erststufe der Angara, das URM, wird von dem RD-191-Triebwerk (Schub: 2086 kN, spez. Impuls 3306 Ns/kg) angetrieben und verbrennt die Kerosin-Art RP-1 und flüssigen Sauerstoff (LOX). Das Triebwerk wird vom RD-171 abgeleitet, dem Haupttriebwerk der Zenit-Trägerrakete, verwendet aber anstatt von vier Brennkammern der Zenit nur eine Brennkammer. Das RD-171 gilt als das weltweit stärkste je gebaute Raketentriebwerk, die amerikanischen Atlas-III- und Atlas-V-Raketen verwenden ebenfalls eine RD-171-Variante mit zwei Brennkammern namens RD-180. Dadurch sinkt der Schub des URM, und es kann als eine leichte Trägerrakete verwendet werden. Die mittelschwere Angara A3 verwendet drei dieser Booster, wobei zwei davon seitlich um den Zentralbooster angeordnet sind, und erreicht damit in etwa die Leistung einer Zenit-Rakete. Die schwere Angara A5 verwendet fünf Booster (einen zentralen und vier seitliche) und kommt so auf die Nutzlastkapazität einer Proton-Rakete. Das URM hat einen Durchmesser von 2,9 m, ist 25,1 m lang und hat eine Leermasse von 9,75 t.

Die zweite Stufe der Angara hat einen Durchmesser von 3,6 m und eine Länge von 6,9 m. Sie wird von dem RD-0124A-Triebwerk angetrieben, das auch in der dritten Stufe der Sojus-2.1b-Rakete eingesetzt wird. Die Stufe trägt die Bezeichnung Blok I (I steht für 'i'). Das Triebwerk ist eine komplette Neuentwicklung und verbrennt wie auch das RD-191 eine Mischung aus RP-1 und flüssigem Sauerstoff. Als zweite Stufe der leichtesten Version Angara 1.1 wird die in der Rakete Rockot eingesetzte Stufe Bris-KM verwendet, alle anderen Versionen setzen die neue Stufe mit dem Triebwerk RD-0124A ein.

Als Oberstufe der Angara A3 und Angara A5 wird zunächst die von der Proton-Rakete bekannte Bris-M verwendet. Als Upgrademöglichkeit steht die hochenergetische KVRB-Stufe zur Verfügung, die flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff (LH2/LOX) verbrennt. Die KVRB basiert auf der 12KRB-Stufe, die von Russland an Indien für ihre GSLV-Rakete geliefert wird.

Bei der Entwicklung der Angara wurde darauf geachtet, dass die bestehenden Startplätze der Zenit-Raketen mit nur geringfügigen Veränderungen verwendet werden können. Der Erststart in Plessezk soll von einem ehemals für die Zenit angelegten Startplatz erfolgen, der jedoch nie fertiggestellt wurde. Zurzeit wird an dem Aufbau des Startplatzes gearbeitet. Außerdem soll in Kooperation mit Kasachstan auch in Baikonur ein Startplatz für die Angara entstehen (Projekt Baiterek), allerdings soll von dort nur die schwere Angara A5 gestartet werden.

2001 sorgte Chrunitschew bei der Luft- und Raumfahrt Messe in Le Bourget mit dem Modell des Baikal-Boosters für Furore. Bei dem Baikal-Projekt soll ein wiederverwendbarer Booster für die Angara-Rakete entwickelt werden. Baikal soll zukünftig die erste Stufe der Rakete ablösen, dabei aber ebenfalls von dem RD-191-Triebwerk angetrieben werden und zudem über kleinere Flügel und einen Flugzeugantrieb verfügen. Damit kann Baikal nach dem Abtrennen von der Rakete selbständig zu einem nahegelegenen Flugplatz zurückkehren. Auch mehrere gebündelte Baikal-Booster können bei der Angara A3 und Angara A5 verwendet werden.

Neben der Kostenersparnis ist weiteres Entwicklungsziel, nicht mehr eine große Einschlagszone für die abstürzende erste Stufe freihalten zu müssen. In anderen Staaten lässt man die Raketenstufen ins Meer stürzen, was für den Kontinentalstaat Russland geographisch schwierig ist. Seine Raketenstartbahnhöfe liegen im Landesinnern. Die Rakete soll nach dem Ausklappen der beiden Flügel zunächst in einen Gleitflug übergehen, und später mit zwei Düsentriebwerken fliegen. Die Reichweite bei der Rückkehrphase soll 384 km betragen, die Fluggeschwindigkeit, 490 km/h, die Landegeschwindigkeit 280 km/h, der nötige Auslauf auf der Landebahn 1200 Meter.

Als Entwickler für den Baikal-Booster fungiert das Unternehmen NPO Molnija. (danke Wikipedia!)

Modellhöhe: 167 cm!

* Ein Lasercut-Spantensatz kann zusätzlich bestellt werden!

Originalgetreue Farbgebung (weißer Raketenkörper, feuerrote Spitze, Aufschrift Angara A5, Logo des Raumfahrtunternehmens GKNPZ Chrunitschew, graphische Strukturdarstellung der Außenhaut), feine Graphik, Offsetdruck.

Die Bauanleitung besteht aus Generalzeichnungen und Montageskizzen und ist durch russische Kurzbauanleitung ergänzt.