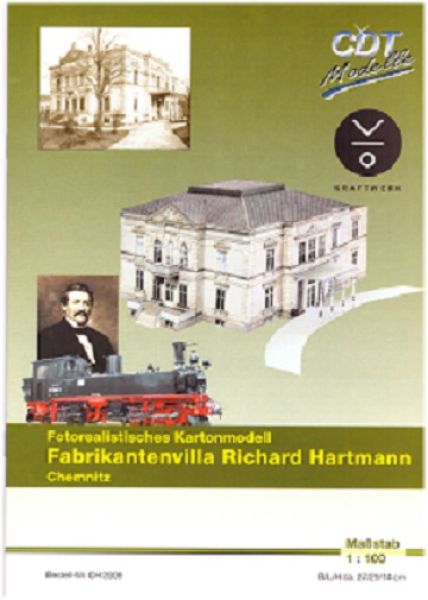

Fabrikantenvilla Richard Hartmann in Chemnitz, 1:100

Hersteller: CDT Werbung / Schnelldruck

Maßstab: 1:100

Deutsche Bauanleitung.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Größe: 27x29x14 cm

Richard Hartmann war Sohn des Weißgerbers Johannes Hartmann (1774–1853) und Maria Magdalena Schwartz (1783–1856). In seiner elsässischen Heimat erlernte er den Beruf des Zeugschmieds. 1828 begannen seine Wanderjahre, während derer er 1832 Chemnitz erreichte. In Chemnitz begann Hartmann für verschiedene frühe Fabrikanten zu arbeiten. Einer seiner Arbeitgeber war Carl Gottlieb Haubold, der als Begründer des Chemnitzer Maschinenbaus gilt. In Haubolds Unternehmen brachte es Hartmann vom Gesellen (Gehilfen) bis zum Akkord-Meister. 1837 erwarb er das Bürgerrecht und heiratet am 11. Oktober Bertha Auguste Oppelt (1813–1869). Im gleichen Jahr verließ er die Hauboldsche Fabrik und kaufte zusammen mit seinem Kollegen Karl Illing eine Maschinenbauwerkstatt an der Annaberger Straße. Hier reparierten Hartmann und Illing zusammen mit drei Gesellen Baumwoll-Spinnmaschinen. Das Geschäft florierte und nach kurzer Zeit wurde die Herstellung ganzer Spinnmaschinen aufgenommen.

Werbeanzeige der Hartmannschen Fabrik (1861)

1839 überwarf sich Hartmann mit Illing und gründete mit August Götze das Unternehmen Götze & Hartmann, in der Götze für die kaufmännischen und Hartmann für die technischen Belange zuständig war. Im selben Jahr erwarb Hartmann für 1000 Taler von einem mittellosen Erfinder die Rechte an einer Streichgarn-Vorspinn-Maschine. Mit dieser Maschine begann der Durchbruch des Unternehmens, das damals etwa 30 Mitarbeiter zählte. Die Vorspinn-Maschinen begründeten den Ruf Hartmanns als Spinnmaschinenproduzent über den Chemnitzer Raum hinaus. 1840 bezog das wachsende Unternehmen, das nun 76 Mitarbeiter zählte, neue Räumlichkeiten in Gablenz, aber ein Jahr später reichte auch hier der Platz nicht mehr aus, und es erfolgte ein erneuter Umzug in die Chemnitzer Klostermühle. Das Produktionsspektrum hatte sich mittlerweile erweitert, 1840 lieferte man die erste Dampfmaschine aus. Für eine neue Spinnmaschine erhielt Richard Hartmann 1843 die große Preismedaille in Gold. 1844 verlagerte Hartmann erneut seinen Produktionsstandort und bezog neue Hallen an der späteren Hartmannstraße in Schloßchemnitz. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte er rund 350 Mitarbeiter. Im gleichen Jahr wurde auch eine eigene Eisengießerei in Betrieb genommen. 1847 wurde Hartmann in die Chemnitzer Freimaurerloge Zur Harmonie aufgenommen.

Das Jahr 1848 war ein Meilenstein für Richard Hartmann und sein Unternehmen. Zusammen mit Theodor Steinmetz gelang dem Unternehmen die Herstellung seiner ersten Dampflokomotive (Lok „Glück auf“). Die sächsische Staatsregierung hatte den Schritt zum Lokomotivbau mit einem Kredit von 30.000 Talern unterstützt, um eine eigene, autarke Lokomotivproduktion zu entwickeln. Die Hartmann’schen Lokomotiven erwiesen sich gegenüber den aus Großbritannien importierten als konkurrenzfähig und wurden in den folgenden Jahrzehnten auch weltweit exportiert. Hartmann entwickelte sich zum Hauptlieferanten der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen. Richard Hartmann war jedoch weitsichtig genug, um sich nicht ausschließlich auf den Lokomotivbau zu konzentrieren. Ende der 1850er Jahre ergänzte er das Produktionsspektrum seines Unternehmens um Turbinen und Mühleneinrichtungen, Bergwerksmaschinen, Bohrapparate sowie schwere Werkzeugmaschinen. 1857 zählte sein Unternehmen 1500 Mitarbeiter.

1870 erfolgte die Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft unter der Firma Sächsische Maschinenfabrik vormals Richard Hartmann. Zu dieser Zeit beschäftigte das Unternehmen 2.700 Mitarbeiter, und war größter Industriebetrieb im Königreich Sachsen (Höchstzahl wurde 1923 mit rund 11.000 Mitarbeiter erreicht). Hartmann übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats. Die Lokomotivproduktion wurde von jährlich sieben (1848) auf 100 Stück (1874) gesteigert, und entsprach damit Produktionszahlen wie bei Henschel in Kassel oder Union in Königsberg. Seine Maschinen wurden weltweit exportiert, so nach Argentinien, Brasilien, Dänemark, Indonesien, Kanada, Schweden oder in das heutige Saudi-Arabien.

Quelle: Wikipedia

Maßstab: 1:100

Deutsche Bauanleitung.

Schwierigkeitsgrad: einfach

Größe: 27x29x14 cm

Richard Hartmann war Sohn des Weißgerbers Johannes Hartmann (1774–1853) und Maria Magdalena Schwartz (1783–1856). In seiner elsässischen Heimat erlernte er den Beruf des Zeugschmieds. 1828 begannen seine Wanderjahre, während derer er 1832 Chemnitz erreichte. In Chemnitz begann Hartmann für verschiedene frühe Fabrikanten zu arbeiten. Einer seiner Arbeitgeber war Carl Gottlieb Haubold, der als Begründer des Chemnitzer Maschinenbaus gilt. In Haubolds Unternehmen brachte es Hartmann vom Gesellen (Gehilfen) bis zum Akkord-Meister. 1837 erwarb er das Bürgerrecht und heiratet am 11. Oktober Bertha Auguste Oppelt (1813–1869). Im gleichen Jahr verließ er die Hauboldsche Fabrik und kaufte zusammen mit seinem Kollegen Karl Illing eine Maschinenbauwerkstatt an der Annaberger Straße. Hier reparierten Hartmann und Illing zusammen mit drei Gesellen Baumwoll-Spinnmaschinen. Das Geschäft florierte und nach kurzer Zeit wurde die Herstellung ganzer Spinnmaschinen aufgenommen.

Werbeanzeige der Hartmannschen Fabrik (1861)

1839 überwarf sich Hartmann mit Illing und gründete mit August Götze das Unternehmen Götze & Hartmann, in der Götze für die kaufmännischen und Hartmann für die technischen Belange zuständig war. Im selben Jahr erwarb Hartmann für 1000 Taler von einem mittellosen Erfinder die Rechte an einer Streichgarn-Vorspinn-Maschine. Mit dieser Maschine begann der Durchbruch des Unternehmens, das damals etwa 30 Mitarbeiter zählte. Die Vorspinn-Maschinen begründeten den Ruf Hartmanns als Spinnmaschinenproduzent über den Chemnitzer Raum hinaus. 1840 bezog das wachsende Unternehmen, das nun 76 Mitarbeiter zählte, neue Räumlichkeiten in Gablenz, aber ein Jahr später reichte auch hier der Platz nicht mehr aus, und es erfolgte ein erneuter Umzug in die Chemnitzer Klostermühle. Das Produktionsspektrum hatte sich mittlerweile erweitert, 1840 lieferte man die erste Dampfmaschine aus. Für eine neue Spinnmaschine erhielt Richard Hartmann 1843 die große Preismedaille in Gold. 1844 verlagerte Hartmann erneut seinen Produktionsstandort und bezog neue Hallen an der späteren Hartmannstraße in Schloßchemnitz. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte er rund 350 Mitarbeiter. Im gleichen Jahr wurde auch eine eigene Eisengießerei in Betrieb genommen. 1847 wurde Hartmann in die Chemnitzer Freimaurerloge Zur Harmonie aufgenommen.

Das Jahr 1848 war ein Meilenstein für Richard Hartmann und sein Unternehmen. Zusammen mit Theodor Steinmetz gelang dem Unternehmen die Herstellung seiner ersten Dampflokomotive (Lok „Glück auf“). Die sächsische Staatsregierung hatte den Schritt zum Lokomotivbau mit einem Kredit von 30.000 Talern unterstützt, um eine eigene, autarke Lokomotivproduktion zu entwickeln. Die Hartmann’schen Lokomotiven erwiesen sich gegenüber den aus Großbritannien importierten als konkurrenzfähig und wurden in den folgenden Jahrzehnten auch weltweit exportiert. Hartmann entwickelte sich zum Hauptlieferanten der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen. Richard Hartmann war jedoch weitsichtig genug, um sich nicht ausschließlich auf den Lokomotivbau zu konzentrieren. Ende der 1850er Jahre ergänzte er das Produktionsspektrum seines Unternehmens um Turbinen und Mühleneinrichtungen, Bergwerksmaschinen, Bohrapparate sowie schwere Werkzeugmaschinen. 1857 zählte sein Unternehmen 1500 Mitarbeiter.

1870 erfolgte die Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft unter der Firma Sächsische Maschinenfabrik vormals Richard Hartmann. Zu dieser Zeit beschäftigte das Unternehmen 2.700 Mitarbeiter, und war größter Industriebetrieb im Königreich Sachsen (Höchstzahl wurde 1923 mit rund 11.000 Mitarbeiter erreicht). Hartmann übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats. Die Lokomotivproduktion wurde von jährlich sieben (1848) auf 100 Stück (1874) gesteigert, und entsprach damit Produktionszahlen wie bei Henschel in Kassel oder Union in Königsberg. Seine Maschinen wurden weltweit exportiert, so nach Argentinien, Brasilien, Dänemark, Indonesien, Kanada, Schweden oder in das heutige Saudi-Arabien.

Quelle: Wikipedia