Startseite » Schifffahrt » Segelschiffe » Maßstab 1:100 » Elbinger Kogge aus dem Jahr 1350 1:100 selten!

Elbinger Kogge aus dem Jahr 1350 1:100 selten!

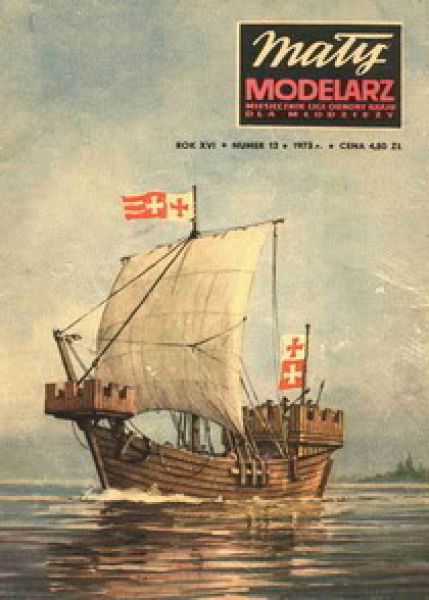

Eine bereits äußerst seltene Ausgabe: Elbinger Kogge aus dem Jahr 1350 als Kartonmodellbausatz des polnischen MM-Verlages (Nr. 12/1973) im Maßstab 1:100.

Bei diesem Modsell handelt es sich um eine andere Modellkonstruktoin, als die Elbinger Kogge des MM-Verlages Nr. 9/2000.

Modellentwurf: Andrzej Karpinski.

Die bedeutendste und gängigste Schiffsart im Mittelalter war die Kogge. Die ersten Erwähnungen darüber stammen aus dem 9. Jahrhundert. Am Ende des 13. Jh. wurde sie immer öfters durch den Holk ersetzt, aber noch im 15. JH. gehörte sie zu den typischen Schiffen der Hanse. Koggen wurden u.a. in Bremen, Danzig/Gdansk und Elbing/Elblag gebaut... Die Konstruktion der Elbinger Kogge wurde z.T. auf der Grundlage des Siegels der Stadt Elbing aus dem Jahre 1350 rekonstruiert. Das Siegel wurde vor dem Hintergrund seiner inhaltlichen und künstlerischen Werte in den meisten einschlägigen Publikationen über die Geschichte des Schiffbaus publiziert. Mehrmals wurde versucht, die Elbinger Kogge nachzubauen, die Projekte haben jedoch im Moment der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse der im Jahre 1962 gefundenen Bremen Kogge (deren Bau auf 1380-1382 datiert wurde) zum größten Teil an Aktualität verloren... Die Kogge war eine massive, schwere Einmast-Konstruktion eines Frachtschiffes. Der Rumpf wurde mit einer Überlappungsmethode (d.h. die einzelnen Bodenplanken wurden in gewissem Maße überlappend gelegt) gebaut – die Ausnahmen bildeten die drei ersten Beplankungssegmente (von dem Kiel weg zählend), die stumpf zueinander lagen. Die Kogge wurde mit einem Scharnierruder ausgestattet, das mit einer waagerecht angebauten Richtstange (einer Ruderpinne) bewegt wurde. Im Rahmen einer Rumpfverstärkung ragten über seinen Umriss tragende Balken heraus, deren Endungen mit stromlinienförmigen Aufsätzen (die sie vor Beschädigungen schützten) versehen waren. Die frühen Koggen besaßen kleine Kastelle, die für Beobachtungs- und Kampfzwecke dienten. Die Elemente erschienen zum ersten mal bei den Schiffen Ende des 18. Jhs. Die Deckbeplankung wurde quer der Schiffsachse gegenüber gelegt, wodurch nach Entfernen einiger Bretter ein leichter Zugang zu den Laderäumen bestand, die sich unter Deck befanden.

Gesamtlänge: 26,30 m; Länge auf der Wasserlinie: 19,96 m; Breite: 8,05 m; Tiefgang: 3,00 m; Segelfläche: 182 m², Verdrängung: 220,0 t; Ladefähigkeit: etwa 2000 kg.

Modelllänge: 23,3 cm!

Noch nicht die moderne Computergraphik, die Farbgebung und die damalige Graphik stehen jedoch den heutigen Modellen im nichts nach.

Polnische Bauanleitung ist durch General- und Montagezeichnung ergänzt.

Bei diesem Modsell handelt es sich um eine andere Modellkonstruktoin, als die Elbinger Kogge des MM-Verlages Nr. 9/2000.

Modellentwurf: Andrzej Karpinski.

Die bedeutendste und gängigste Schiffsart im Mittelalter war die Kogge. Die ersten Erwähnungen darüber stammen aus dem 9. Jahrhundert. Am Ende des 13. Jh. wurde sie immer öfters durch den Holk ersetzt, aber noch im 15. JH. gehörte sie zu den typischen Schiffen der Hanse. Koggen wurden u.a. in Bremen, Danzig/Gdansk und Elbing/Elblag gebaut... Die Konstruktion der Elbinger Kogge wurde z.T. auf der Grundlage des Siegels der Stadt Elbing aus dem Jahre 1350 rekonstruiert. Das Siegel wurde vor dem Hintergrund seiner inhaltlichen und künstlerischen Werte in den meisten einschlägigen Publikationen über die Geschichte des Schiffbaus publiziert. Mehrmals wurde versucht, die Elbinger Kogge nachzubauen, die Projekte haben jedoch im Moment der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse der im Jahre 1962 gefundenen Bremen Kogge (deren Bau auf 1380-1382 datiert wurde) zum größten Teil an Aktualität verloren... Die Kogge war eine massive, schwere Einmast-Konstruktion eines Frachtschiffes. Der Rumpf wurde mit einer Überlappungsmethode (d.h. die einzelnen Bodenplanken wurden in gewissem Maße überlappend gelegt) gebaut – die Ausnahmen bildeten die drei ersten Beplankungssegmente (von dem Kiel weg zählend), die stumpf zueinander lagen. Die Kogge wurde mit einem Scharnierruder ausgestattet, das mit einer waagerecht angebauten Richtstange (einer Ruderpinne) bewegt wurde. Im Rahmen einer Rumpfverstärkung ragten über seinen Umriss tragende Balken heraus, deren Endungen mit stromlinienförmigen Aufsätzen (die sie vor Beschädigungen schützten) versehen waren. Die frühen Koggen besaßen kleine Kastelle, die für Beobachtungs- und Kampfzwecke dienten. Die Elemente erschienen zum ersten mal bei den Schiffen Ende des 18. Jhs. Die Deckbeplankung wurde quer der Schiffsachse gegenüber gelegt, wodurch nach Entfernen einiger Bretter ein leichter Zugang zu den Laderäumen bestand, die sich unter Deck befanden.

Gesamtlänge: 26,30 m; Länge auf der Wasserlinie: 19,96 m; Breite: 8,05 m; Tiefgang: 3,00 m; Segelfläche: 182 m², Verdrängung: 220,0 t; Ladefähigkeit: etwa 2000 kg.

Modelllänge: 23,3 cm!

Noch nicht die moderne Computergraphik, die Farbgebung und die damalige Graphik stehen jedoch den heutigen Modellen im nichts nach.

Polnische Bauanleitung ist durch General- und Montagezeichnung ergänzt.