Startseite » Drehscheibe für Lokomotiven aus Rybnik (Oberschlesien) 1:87 (H0) optional auch als drehbar

Drehscheibe für Lokomotiven aus Rybnik (Oberschlesien) 1:87 (H0) optional auch als drehbar

zur Zeit nicht lieferbar

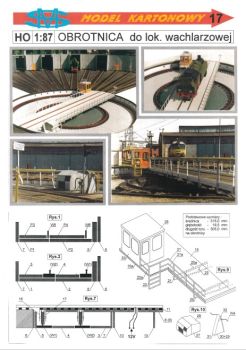

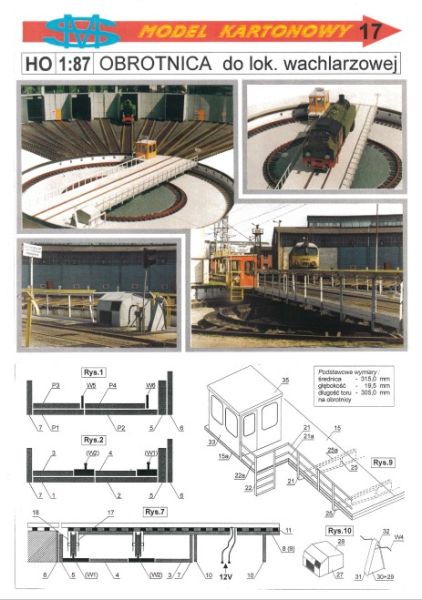

Drehscheibe für Lokomotiven aus Rybnik (Oberschlesien) als funktionsfähiger (optional mit E-Antrieb oder mit Handantrieb) Kartonmodellbausatz des Swiat Modeli- (SM-) Verlages (Nummer 17) im Maßstab 1:87 (H0). Ein E-Motor und E-Leitungen liegen dem Bausatz nicht bei, ein gewöhnlicher Kunstsoff-Gleisabschnitt für Bahnlandschaften im Maßstab 1:87 wurde dagegen als Musterstück beigefügt.

Eine Drehscheibe ist eine Einrichtung zum horizontalen Drehen von Schienenfahrzeugen, seltener von Straßenfahrzeugen. Dieser Vorgang wurde vor allem bei Dampflokomotiven mit Schlepptender durchgeführt, die nur in Vorwärtsrichtung mit ihrer Höchstgeschwindigkeit fahren können. Daneben werden Drehscheiben zum raumsparenden Umsetzen eines Fahrzeuges in benachbarte Gleise benutzt, beispielsweise, um sie in Lokschuppen unterzubringen. Ein sich drehender Teil in Brückenbauform wird manchmal auch Drehbühne genannt.

Die Drehscheiben entwickelten sich aus einfachen Anlagen, die in frühen Bahnhöfen im Gleisbereich angeordnet waren, um Lokomotiven in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zu drehen. Sie waren abgedeckt, um Personen vor dem Sturz in die Grube zu schützen und sahen deshalb wie Scheiben aus.

Die Drehscheibe ist eine maschinentechnische Anlage, mit der ein Fahrzeug (zumeist Schienenfahrzeug) gewendet werden kann, beziehungsweise mit der zwischen 2 oder mehreren Gleisen wahlweise ein Fahrweg hergestellt werden kann. Häufig dient die Drehscheibe der Verbindung radialer Gleise auf engem Raum. Durch die Drehung der Drehscheibenbrücke können Lokomotiven oder andere Fahrzeuge in die gewünschte Position gebracht werden. Man unterscheidet Kreuzdrehscheiben (bei einfachen Verhältnissen, z. B. im Bergbau und bei Feldbahnen), Segmentdrehscheiben (bei beengten Platzverhältnissen, z. B. in Anschlussbahnen) und Brückendrehscheiben mit und ohne Schlepprahmen. Immer handelt es sich um Stahlkonstruktionen, bei denen Brücken die Fahrschienen zur Aufnahme der Fahrzeuge tragen. Die Drehscheibengruben sind kreisförmig oder als Kreissegment ausgebildet und können unterschiedliche Durchmesser haben.

Die Größe der Drehscheiben entwickelte sich mit der Länge der Lokomotiven. In Preußen waren zunächst 8 bis 12 Meter ausreichend, 1889 wurden 14 Meter gefordert, 1892 schon 16 Meter. Einheitsdrehscheiben der Reichsbahn in Deutschland hatten 1920 einen Durchmesser von 20 Metern, ab 1928 dann 23 Meter und später 26 Meter, in der Schweiz 13 Meter oder 16 Meter, aber auch andere Maße sind möglich.

Die Auflagerung der Drehscheibenbrücke in der Mitte bzw. im Drehpunkt erfolgt auf dem Königstuhl. Die Auflagerung der Drehscheibenbrücke an den Enden erfolgt mit – in der Regel – spurkranzlosen Laufrädern, die auf dem in der Drehscheibengrube verlegten Drehscheibenlaufkranz rollen. Bei größeren Drehscheiben sind häufig mehrere Drehscheibenlaufkränze zu finden. Zwischen der Drehscheibenbrücke und dem anschließenden festen Gleis muss eine sichere Verbindung mittels Verriegelungseinrichtung hergestellt werden können. Diese Verriegelungseinrichtung wird häufig mit Rangiersignalen und der Drehscheibensteuerung gekoppelt.

Drehscheiben wurden und werden durch Muskelkraft gedreht, im 20. Jahrhundert kam der Antrieb durch Elektromotoren, in seltenen Fällen auch Dieselmotoren sowie Druckluft auf. Bei motorgetriebenen Drehscheiben werden meist 2 der 4 Laufräder angetrieben.

Eine andere Möglichkeit, Lokomotiven umzudrehen, sind Gleisdreiecke, Gleisfünfecke oder Wendeschleifen. Bei entsprechenden Anschlusslängen können damit auch Doppeltraktionen oder ganze Züge umgedreht werden.

Da die meisten Dampflokomotiven mit Schlepptender nur bei Vorwärtsfahrt mit voller Geschwindigkeit fahren dürfen, ist es notwendig, eine solche Lokomotive zu wenden, wenn die Fahrt in entgegengesetzter Richtung aufgenommen werden soll. Drehscheiben befanden sich daher vor allem an Kopfbahnhöfen, beispielsweise dem ersten Bahnhof von Altona oder dem Berliner Bahnhof in Hamburg. In Bahnbetriebswerken befanden sie sich direkt vor dem Lokschuppen, welche in großen Betriebswerken als Ringlokschuppen ausgelegt waren. Dort ermöglichten sie auch den Zugang zu den einzelnen Ständen, der sonst nur mit einer aufwändigen Weichenstraße möglich gewesen wäre. Vor allem in den 1950er Jahren erfolgte der große Niedergang der Dampflokomotiven und damit auch zeitverzögert jener der Drehscheiben.

Heutzutage werden bei Bahnbetriebswerken hauptsächlich Schiebebühnen eingebaut, da sie es ermöglichen, mit dem geringsten Platzbedarf mehrere parallel verlaufende Gleise zu bedienen. Man braucht nur ein paralleles Zufahrtsgleis und kann dann Abstellmöglichkeiten auf beiden Seiten der Bühne bedienen (Neustrelitz, Dresden Altstadt).

Viele Lokomotiven europäischer Bahnverwaltungen sind normalerweise Zweirichtungsfahrzeuge, für die eine Drehscheibe nicht notwendig ist. Somit sind Drehscheiben im regulären Bahnbetrieb selten geworden, jedoch noch häufig in Eisenbahnmuseen zu sehen. Ein aus praktischen Gründen erwogener Neubau, wie 1988 bei der Vitznau-Rigi-Bahn, hat Seltenheitswert. Eher kommt es vor, dass wie bei der Minehead Railway Station eine 1968 entfernte Drehbühne aus primär nostalgischen Gründen 2008 neu gebaut wird. Anders in Nordamerika, Australien und Neuseeland, wo viele Lokomotiven nur auf einer Seite einen Führerstand haben, besonders große, dieselelektrisch betriebene. Somit sind dort noch mehr Drehscheiben in ständiger Verwendung und werden sogar manchmal neu gebaut (beispielsweise die Canadian Pacific Railway in East Binghamton (New York) kurz vor 2000).

Große Drehscheiben waren etwa die 1941 von der Union Pacific Railroad für ihre Klasse-4000-Dampfloks, genannt „Big Boy“ (Gesamtlänge: 132 ft 9¼ in (40,47 Meter), Radstand: 117 ft 7 in (35,83 Meter)), gebauten 135-Fuß-Drehscheiben (41 Meter) in Ogden (Utah), Green River (Wyoming) und Laramie (Wyoming). Zumindest in Norden (Kalifornien) existierte bis zu einem Brand im Jahre 1962 eine 150-Fuß-Drehscheibe (45,72 Meter).

Für die noch längere Dampflokomotive PRR-Klasse S1 wurde extra ein Gleisdreieck errichtet. Im Vergleich dazu hatte die größte dieselelektrische Lokomotive, die EMD DDA40X, eine Länge von knapp 30 Metern, zudem wird bei diesen Typen oft in Mehrfachtraktion gefahren, was bei Dampflokomotiven nicht üblich war.

Ein weiteres Einsatzgebiet von Drehscheiben ist das Wenden von Schneepflügen. Daher blieben in schneereichen Regionen die Drehscheiben über die Ära der Dampflokomotiven hinaus erhalten. (danke Wikipedia!)

Gleislänge vor auf der Drehscheibe: 30,5 cm, Durchmesser der Drehscheibe: 31,5 cm!

Feine Computergraphik und originalgetreue Farbgebung, Offsetdruck.

Die Bauanleitung besteht aus Montagezeichnungen und polnischer Bauabeschreibung.

Eine Drehscheibe ist eine Einrichtung zum horizontalen Drehen von Schienenfahrzeugen, seltener von Straßenfahrzeugen. Dieser Vorgang wurde vor allem bei Dampflokomotiven mit Schlepptender durchgeführt, die nur in Vorwärtsrichtung mit ihrer Höchstgeschwindigkeit fahren können. Daneben werden Drehscheiben zum raumsparenden Umsetzen eines Fahrzeuges in benachbarte Gleise benutzt, beispielsweise, um sie in Lokschuppen unterzubringen. Ein sich drehender Teil in Brückenbauform wird manchmal auch Drehbühne genannt.

Die Drehscheiben entwickelten sich aus einfachen Anlagen, die in frühen Bahnhöfen im Gleisbereich angeordnet waren, um Lokomotiven in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zu drehen. Sie waren abgedeckt, um Personen vor dem Sturz in die Grube zu schützen und sahen deshalb wie Scheiben aus.

Die Drehscheibe ist eine maschinentechnische Anlage, mit der ein Fahrzeug (zumeist Schienenfahrzeug) gewendet werden kann, beziehungsweise mit der zwischen 2 oder mehreren Gleisen wahlweise ein Fahrweg hergestellt werden kann. Häufig dient die Drehscheibe der Verbindung radialer Gleise auf engem Raum. Durch die Drehung der Drehscheibenbrücke können Lokomotiven oder andere Fahrzeuge in die gewünschte Position gebracht werden. Man unterscheidet Kreuzdrehscheiben (bei einfachen Verhältnissen, z. B. im Bergbau und bei Feldbahnen), Segmentdrehscheiben (bei beengten Platzverhältnissen, z. B. in Anschlussbahnen) und Brückendrehscheiben mit und ohne Schlepprahmen. Immer handelt es sich um Stahlkonstruktionen, bei denen Brücken die Fahrschienen zur Aufnahme der Fahrzeuge tragen. Die Drehscheibengruben sind kreisförmig oder als Kreissegment ausgebildet und können unterschiedliche Durchmesser haben.

Die Größe der Drehscheiben entwickelte sich mit der Länge der Lokomotiven. In Preußen waren zunächst 8 bis 12 Meter ausreichend, 1889 wurden 14 Meter gefordert, 1892 schon 16 Meter. Einheitsdrehscheiben der Reichsbahn in Deutschland hatten 1920 einen Durchmesser von 20 Metern, ab 1928 dann 23 Meter und später 26 Meter, in der Schweiz 13 Meter oder 16 Meter, aber auch andere Maße sind möglich.

Die Auflagerung der Drehscheibenbrücke in der Mitte bzw. im Drehpunkt erfolgt auf dem Königstuhl. Die Auflagerung der Drehscheibenbrücke an den Enden erfolgt mit – in der Regel – spurkranzlosen Laufrädern, die auf dem in der Drehscheibengrube verlegten Drehscheibenlaufkranz rollen. Bei größeren Drehscheiben sind häufig mehrere Drehscheibenlaufkränze zu finden. Zwischen der Drehscheibenbrücke und dem anschließenden festen Gleis muss eine sichere Verbindung mittels Verriegelungseinrichtung hergestellt werden können. Diese Verriegelungseinrichtung wird häufig mit Rangiersignalen und der Drehscheibensteuerung gekoppelt.

Drehscheiben wurden und werden durch Muskelkraft gedreht, im 20. Jahrhundert kam der Antrieb durch Elektromotoren, in seltenen Fällen auch Dieselmotoren sowie Druckluft auf. Bei motorgetriebenen Drehscheiben werden meist 2 der 4 Laufräder angetrieben.

Eine andere Möglichkeit, Lokomotiven umzudrehen, sind Gleisdreiecke, Gleisfünfecke oder Wendeschleifen. Bei entsprechenden Anschlusslängen können damit auch Doppeltraktionen oder ganze Züge umgedreht werden.

Da die meisten Dampflokomotiven mit Schlepptender nur bei Vorwärtsfahrt mit voller Geschwindigkeit fahren dürfen, ist es notwendig, eine solche Lokomotive zu wenden, wenn die Fahrt in entgegengesetzter Richtung aufgenommen werden soll. Drehscheiben befanden sich daher vor allem an Kopfbahnhöfen, beispielsweise dem ersten Bahnhof von Altona oder dem Berliner Bahnhof in Hamburg. In Bahnbetriebswerken befanden sie sich direkt vor dem Lokschuppen, welche in großen Betriebswerken als Ringlokschuppen ausgelegt waren. Dort ermöglichten sie auch den Zugang zu den einzelnen Ständen, der sonst nur mit einer aufwändigen Weichenstraße möglich gewesen wäre. Vor allem in den 1950er Jahren erfolgte der große Niedergang der Dampflokomotiven und damit auch zeitverzögert jener der Drehscheiben.

Heutzutage werden bei Bahnbetriebswerken hauptsächlich Schiebebühnen eingebaut, da sie es ermöglichen, mit dem geringsten Platzbedarf mehrere parallel verlaufende Gleise zu bedienen. Man braucht nur ein paralleles Zufahrtsgleis und kann dann Abstellmöglichkeiten auf beiden Seiten der Bühne bedienen (Neustrelitz, Dresden Altstadt).

Viele Lokomotiven europäischer Bahnverwaltungen sind normalerweise Zweirichtungsfahrzeuge, für die eine Drehscheibe nicht notwendig ist. Somit sind Drehscheiben im regulären Bahnbetrieb selten geworden, jedoch noch häufig in Eisenbahnmuseen zu sehen. Ein aus praktischen Gründen erwogener Neubau, wie 1988 bei der Vitznau-Rigi-Bahn, hat Seltenheitswert. Eher kommt es vor, dass wie bei der Minehead Railway Station eine 1968 entfernte Drehbühne aus primär nostalgischen Gründen 2008 neu gebaut wird. Anders in Nordamerika, Australien und Neuseeland, wo viele Lokomotiven nur auf einer Seite einen Führerstand haben, besonders große, dieselelektrisch betriebene. Somit sind dort noch mehr Drehscheiben in ständiger Verwendung und werden sogar manchmal neu gebaut (beispielsweise die Canadian Pacific Railway in East Binghamton (New York) kurz vor 2000).

Große Drehscheiben waren etwa die 1941 von der Union Pacific Railroad für ihre Klasse-4000-Dampfloks, genannt „Big Boy“ (Gesamtlänge: 132 ft 9¼ in (40,47 Meter), Radstand: 117 ft 7 in (35,83 Meter)), gebauten 135-Fuß-Drehscheiben (41 Meter) in Ogden (Utah), Green River (Wyoming) und Laramie (Wyoming). Zumindest in Norden (Kalifornien) existierte bis zu einem Brand im Jahre 1962 eine 150-Fuß-Drehscheibe (45,72 Meter).

Für die noch längere Dampflokomotive PRR-Klasse S1 wurde extra ein Gleisdreieck errichtet. Im Vergleich dazu hatte die größte dieselelektrische Lokomotive, die EMD DDA40X, eine Länge von knapp 30 Metern, zudem wird bei diesen Typen oft in Mehrfachtraktion gefahren, was bei Dampflokomotiven nicht üblich war.

Ein weiteres Einsatzgebiet von Drehscheiben ist das Wenden von Schneepflügen. Daher blieben in schneereichen Regionen die Drehscheiben über die Ära der Dampflokomotiven hinaus erhalten. (danke Wikipedia!)

Gleislänge vor auf der Drehscheibe: 30,5 cm, Durchmesser der Drehscheibe: 31,5 cm!

Feine Computergraphik und originalgetreue Farbgebung, Offsetdruck.

Die Bauanleitung besteht aus Montagezeichnungen und polnischer Bauabeschreibung.