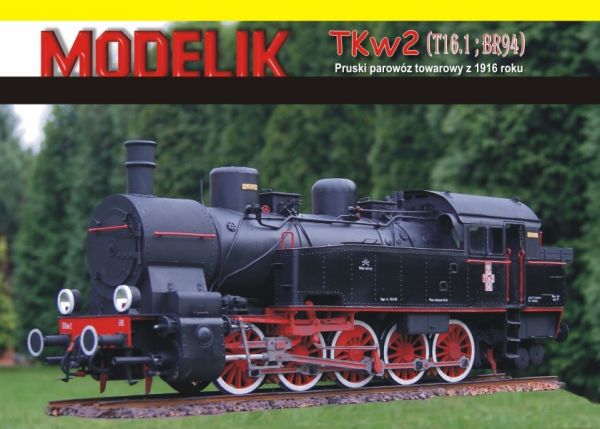

Eine weitere großartige Bahnmodell-Produktion des Verlages Modelik (Nr. 1/2015): Dampflokomotive TKw2 (preußische T16.1, evtl. BR 94) in der Darstellung des Fahrzeugs TKw2-96, hergestellt 1916 bei der Fa. Schwarzkopf in Berlin unter der Werknummer 5960, bei der Bahndirektion Stettin als 8120 und nach der Änderung des Kennzeichnungssystems als 94 739 gekennzeichnet. Nach dem Krieg fuhr sie bei der Bahndirektion Gdansk/Danzig, um später an die Schlesische Bahndirektion angegliedert zu werden. 1961 wurde sie vom Bestand der PKP (Polnische Staatsbahnen) – zuletzt Heimatbahnhof MD Chebzie / Morgenroth – Stadteil von Ruda Slaska / Ruda O.S. - gestrichen und fuhr für die KWK „Pokoj“ in Ruda Slaska (Bergwerk Ruda O.S.) als Präzisions-Kartonmodellbausatz im Maßstab 1:25. Laut der Fahrzeug-Dokumentation der Lok hatte sein Dampfkessel die Werk-Nr. 2817 und wurde 1923 bei den Linke-Hoffman Werken in Breslau hergestellt.

Modellkonstruktion: Jan Kolodziej

Die T 16.1 war eine Güterzug-Tenderlokomotive der Kgl. Preußischen Staatseisenbahn. Sie wurde außerdem von der Reichseisenbahn Elsaß-Lothringen (mit sechs Exemplaren) beschafft. Von der Baureihe wurden einschließlich der Nachbestellung durch die Deutsche Reichsbahn zwischen 1913 und 1924 insgesamt 1236 Lokomotiven gebaut.

Die T 16.1 war eine verstärkte Ausführung der T 16. Unter anderem war der Rahmen verstärkt und verlängert, das Bremsgestänge war verstärkt und es war mehr Platz für die Vorräte vorhanden. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden insgesamt 119 Lokomotiven als Reparation abgegeben: 21 Lokomotiven kamen zur französischen Nordbahn, 19 zur PLM, 37 zur PKP, 36 zur SNCB, vier zur saarländischen Eisenbahn und zwei zur FS. 1119 Maschinen wurden als Baureihe 94.5–17 in den Nummernplan eingeordnet und trugen die Nummern 94 502–1380 und 94 1501–1740. Drei der T 16.1 der Reichseisenbahn Elsaß-Lothringen verblieben in Deutschland und erhielten die Nummern 94 1378–1380. Im Jahr 1935 gelangten die im Bestand der saarländischen Eisenbahnen befindlichen Lokomotiven 94 1381–1384 ebenfalls zur Deutschen Reichsbahn. Ein Teil der Lokomotiven der polnischen PKP, dort als TKw 2 bezeichnet, wurde im Zweiten Weltkrieg bei der Reichsbahn unter den Nummern 94 1385–1416 wieder in den Lokbestand eingereiht. Nach 1945 verblieben einige ehemals französische und belgische Lokomotiven als Nummern 94 1801–1810 im Bestand der Deutschen Reichsbahn in der DDR.

Hinzu kam 1950 noch eine T 16.1 der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn, die als 94 6776 eingereiht wurde. Mit der Einführung des neuen Baureihenschemas der DB von 1968 wurden die Loks der Deutschen Bundesbahn als Baureihe 094 bezeichnet. Bei beiden deutschen Bahnverwaltungen schieden die letzten Exemplare Anfang der 70er Jahre aus dem Betriebsdienst aus. Der Rangierdienst bei der DB wurde von den Dieselloks der BR 290 übernommen, während auf den Steilstrecken die BR 213 zum Einsatz kam, bei der DR wurden sie durch die sechsachsige steilstreckentaugliche Version der Diesellok Baureihe 118 ersetzt. Insgesamt 43 Vertreterinnen der Baureihe 94.5–17 verblieben nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich. Die meisten wurden an die Bundesbahn, MÀV oder SŽD übergeben. Die restlichen 14 Stück bildeten unter Beibehaltung der Ordnungsnummern die Reihe 694. Die Lokomotiven dieser Reihe wurden hauptsächlich im schweren Verschub eingesetzt und bis 1966 ausgemustert oder an Stahlwerke als Werkslokomotiven verkauft. Die Lokomotiven wurden auf einen aus 25 mm dicken Blechen genieteten Blechrahmen aufgebaut. Im Inneren des Blechrahmens ist ein zugleich als Versteifung dienender Rahmenwasserkasten angeordnet. Der aus zwei Schüssen genietete Langkessel hat einen Durchmesser von 1.500 mm, die Rauchkammer hingegen ist in typischer Art preußischer Lokomotiven mit einem etwas größeren Durchmesser ausgeführt. Die Feuerbüchsen waren zunächst aus Kupfer, ab 1915 aus Stahl gefertigt. Als Speiseeinrichtungen sah man eine Dampfstrahlpumpe sowie eine Kolbenspeisepumpe mit Oberflächenvorwärmer vor.

Ab 1915 gab es auch einen Speisewasservorwärmer der Bauart Knorr. Ab 1921 erhielten die Lokomotiven auch einen Speisedom. Das Zweizylinder-Heißdampftriebwerk mit außen liegenden Zylindern wirkt auf den dritten Kuppelradsatz. Dieser sowie der zweite wie auch fünfte Radsatz sind fest im Rahmen gelagert, allerdings ist der Spurkranz des Antriebsradsatzes um 10 mm geschwächt. Die beiden weiteren Radsätze sind um insgesamt 50 mm seitenverschiebbar ausgeführt (Achsanordnung nach Gölsdorf). Zunächst wurden die Führerhäuser ohne Lüfteraufsatz geliefert, ab 1921 mit einem langen Aufsatz, die älteren Loks erhielten eine kurzen Aufsatz nachgerüstet. Die Lokomotiven der Baureihe konnten in der Ebene eine Zugmasse von 1.800 t mit 40 km/h befördern. Auf Steigungen von zehn Promille konnten die Maschinen noch 600 t mit 25 km/h bewältigen, auf Rampen von 25 Promille immerhin noch 280 t mit 20 km/h. Die T 16.1 wurde außer im schweren Rangierdienst auch auf Steilstrecken, z.B. der Suhl–Schleusingen, der Boppard–Simmern, Dillenburg–Gönnern, der Ilmenau–Schleusingen, auf der Steilrampe Erkrath–Hochdahl und der Rastatt–Freudenstadt, eingesetzt. Hierzu rüstete man die auf Steilstrecken verwendeten Maschinen mit einer Riggenbach-Gegendruckbremse aus. Der Einsatz der T 16.1 erfolgte insbesondere dort, wo die preußische T 20 aufgrund ihrer höheren Achslast nicht eingesetzt wurde. Durch den Einsatz der T 16.1 im Steilstreckenbetrieb konnte also auch auf Strecken mit schwächerem Oberbau der aufwändige und zeitraubende Zahnradbetrieb aufgegeben werden. Mehrere Lokomotiven dieser Baureihe sind erhalten geblieben: Die 94 1538 galt als einziges noch betriebsfähiges Exemplar dieser Baureihe und wurde auf der Rennsteigbahn eingesetzt. 2012 aber wegen eines Kesselschadens ebenfalls abgestellt.[3] Neben der 94 1538 befinden sich auch die Loks 94 1184 (zerlegt), 94 1292 (nicht betriebsfähig abgestellt) und 94 1692 (nicht betriebsfähig abgestellt, Eigentum DB-Museum Nürnberg) bei der Rennsteigbahn.

Zwei Exemplare, die nach dem Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg außerhalb Deutschlands verblieben, sind im Museum für Fahrzeuge und Bahntechnik in Chabówka in Polen (TKw2-114, ehemalige 94 729) und im Eisenbahnmuseum Hermannstadt in Rumänien (94 549) ausgestellt. Im Lokpark Ampflwang in Österreich steht die 694.503 (94 503), Baujahr 1913, die älteste erhaltene T 16.1. In Gennep nahe der niederländisch-deutschen Grenze steht die Lok 94 1640 als Denkmal für die stillgelegte Boxteler Bahn, mit 94 1697 im BEM Nördlingen und 94 1730 im DDM Neuenmarkt-Wirsberg sind zwei weitere Exemplare der DR-Nachlieferung in Süddeutschland erhalten. (danke Wikipedia!)

Modelllänge: 50,6 cm!

* Ein LC-Spanten-/Rad-/Detailsatz mit u.a. per Laserplotter gravierten Laufbühnen und Schildern kann zusätzlich bestellt werden!

** Ebenfalls zusätzlich können LC-Schauben- und Nietenköpfe in verschiedenen Größen bestellt werden, die die Außenhaut der Lok plastisch darstellen lassen.

Wie bei den modernsten Modelik-Bausätzen makellose Graphik und originalteue Bemalung.

General-/Montage- und Detailzeichnungen, so wie Farbbilder eines gebauten Modells ergänzen eine polnische Bauanleitung.