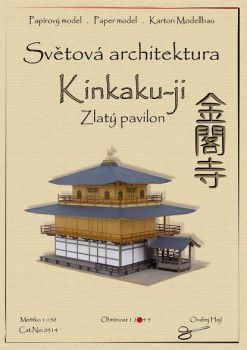

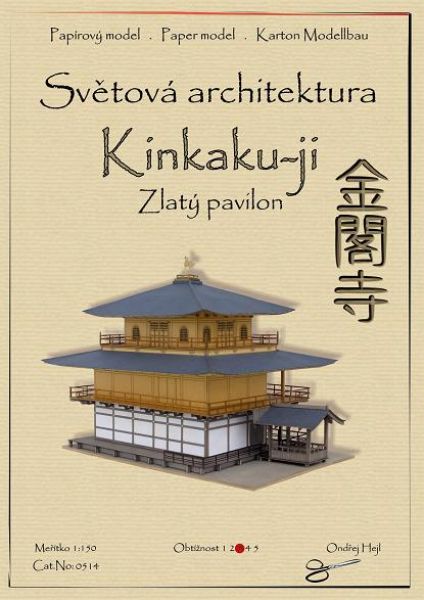

Japanischer Tempel Kinkaku-ji ("Goldener Pavillion") aus dem Jahr 1371 als Kartonmodellbausatz des tschechischen Ondrej-Hejrl-Verlages (Katalog-Nr. 0514) im Maßstab 1:150.

Modellentwurf: Ondrej Hejl.

Kinkaku-ji (dt. „Goldener-Pavillon-Tempel“), eigentlich Rokuon-ji (dt. „Rehgarten-Tempel“), ist ein buddhistischer Tempel im Nordwesten der japanischen Stadt Ky?to.

Bekannt ist die Tempelanlage für die Shariden („Reliquienhalle“), deren obere Stockwerke vollständig mit Blattgold überzogen sind und die daher als Kinkaku, „Goldener Pavillon“, bezeichnet wird. Wegen der Bekanntheit des Pavillons wird heutzutage für die gesamte Anlage der Name Kinkaku-ji verwendet.

1394 legte Yoshimitsu mit 37 Jahren das Amt des Sh?guns zugunsten seines Sohnes nieder und wirkte fortan als Großkanzler. Frei von offiziellen politischen Verpflichtungen konzentrierte er sich in den darauf folgenden Jahren primär auf die Erbauung seines Alterssitzes. Er übernahm den heruntergekommenen Palast des Saionji-Clans – einem Teil des nördlichen Zweigs der Fujiwara-Familie – im Norden Ky?tos, welchen er wiederaufbaute und renovierte. Bekannt als Kitayama-Palast (Kitayamadai) wurde aus diesem der Hauptsitz des ehemaligen Sh?guns. Besondere Aufmerksamkeit schenkte Yoshimitsu jedoch der Konstruktion des dazugehörigen Pavillons. 1397 ließ er den sogenannten Kinkaku-ji als sein Denkmal erbauen. Der „Goldene Pavillon“ diente ursprünglich als Reliquien-Halle (jap. shariden) und wurde nahe dem Kitayama-Palast gebaut. Beide Gebäude gehören zu dem Rinzai-Zen-Tempelkomplex Sh?koku-ji. Gründung und Verwaltung wird dem engen Vertrauten Yoshimutsus und Zenmeister Mus? Soseki (1275-1371) zugeschrieben.

Die gesamte Architektur vereint unterschiedliche japanische Stile und ist gleichzeitig von chinesischen Bauelementen beeinflusst. Der fragile Pavillon besteht im Wesentlichen aus drei Geschossen unterschiedlichen Stils, umringt von Rundbalkonen.

Das untere Geschoss ist dem Palast-Baustil der Fujiwara-Zeit shinden-zukuri-Stil) nachempfunden. Als H?sui-in („Tempel des Dharma-Wassers“) bekannt, spiegelt dieser Teil des Gebäudes den klassisch-eleganten Stil der Heian-Periode wider. Im Inneren findet man einen der größten Schätze des Kinkaku-ji, die Amida-Triade (auch Shakyamuni-Triade).

Angelehnt an die Bauweise von Samurai-Häusern (buke-zukuri-Stil), kann das erste Stockwerk, das sogenannte Ch?ond? („Grotte der Wellenklänge“), stilistisch in die Kamakura-Zeit datiert werden. Dieses Geschoss beherbergt Darstellungen des weiblich vorgestellten Bodhisattvas Kannon.

Das zweite Geschoss entspricht dem Stil chinesischer Zen-Tempel (karayo-Stil), entsprechend wird die obere Etage als Kukky?ch? („überwältigender Gipfel“) bezeichnet. In diesem reich verzierten Stockwerk mit den halbrunden Fenstern befinden sich verschiedene Bodhisattva-Bildnisse.

Die Dächer sind leicht nach außen geschwungen, im Stil der Pagoden. Niedrige Deckenhöhen und schmale Säulen unterstreichen zusätzlich die filigrane Optik des „Goldenen Pavillons“.

Berühmt für ihre Außenverkleidung, präsentieren sich die beiden oberen Stockwerke mit Lack bestrichen und mit reinem Gold plattiert. Gekrönt ist der Bau mit einem goldenen Fenghuang, einem sagenumwobenen Vogel, häufig verknüpft mit der chinesischen Mythologie.

Die Goldplattierung verleiht dem Pavillon seinen Namen und lässt ihn wortwörtlich strahlen. Trifft Sonnenlicht auf die Konstruktion, entfaltet der Kinkaku-ji seinen eigentlichen Reiz. Mit der Lichteinstrahlung leuchtet das Gold hell an den Wänden der Konstruktion, spiegelt sich im davorliegenden Teich und macht die berühmte Aura des Goldenen Pavillons für den Betrachter offensichtlich. Es heißt, die äußere Goldverkleidung sei erst nachträglich, Jahre nach Yoshimitsus Tod, ergänzt worden, so wie es der dritte Sh?gun noch zu Lebzeiten vorgesehen hatte.

Der „Goldene Pavillon“ liegt im bergumsäumten Nordwesten Ky?tos, im Stadtbezirk Kita-ku.

Umgeben von einer weitläufigen, vor allem mit Bäumen und Sträuchern bepflanzten Grünanlage, liegt der Kinkaku-ji am Rande eines großen Sees, dem Ky?kochi-Teich. Bewusst dezent eingebettet in seine natürliche Umgebung, sticht der Pavillon keineswegs grell heraus, sondern schmiegt sich dezent in die Parklandschaft. Dies entspricht dem ästhetischen Empfinden der Muromachi-Zeit. Demnach sollten die Gärten und Tempelanlagen die buddhistische Weltsicht veranschaulichen, sich möglichst kontrastfrei und fließend in das natürliche Umfeld einfügen und somit eine harmonische Beziehung zwischen Natur und Mensch widerspiegeln.

Nach dem Tod Ashikaga Yoshimitsus im Jahre 1408 wandelte sein Sohn den Privatbesitz – nach dem Wunsch seines Vaters – in eine Tempelanlage der Rinzai-Sekte um.

Während der ?nin-Kriege (1467–1477) brannten die meisten der zum Sh?koku-ji gehörenden Tempel mehrfach nieder, der Pavillon aber überstand die Kämpfe.

In der Meiji-Zeit verlor der Rokuon-ji und damit auch der „Goldene Pavillon“ seine finanzielle Unterstützung, konnte aber durch die Bemühungen der Äbte 1894 wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden.

Jedoch fiel der Kinkaku-ji knapp 60 Jahre später, am 2. Juli 1950, der Brandstiftung durch einen buddhistischen Kleriker zum Opfer, welcher die Schönheit des Pavillons nicht ertragen konnte. Dieses Ereignis hielt der Schriftsteller Mishima Yukio 1956 in seinem Buch „Kinkakuji“ (deutsch: Der Tempelbrand, 1961) fest. 1955 gelang es, eine genaue Replik des „Goldenen Pavillons“ zu rekonstruieren und den Kinkaku-ji wieder aufzubauen, wobei sein Status als Nationalschatz jedoch verloren blieb. Bei Restaurierungsarbeiten im Jahre 1987 wurden die Wände mit neuem Lack ausgebessert und die Goldplattierungen erneuert.

Seit 1994 zählt der Kinkaku-ji zusammen mit anderen Stätten zum UNESCO Weltkulturerbe „Historisches Ky?to (Ky?to, Uji und ?tsu)“. Auch heute noch ist der „Goldene Pavillon“ ein beliebtes Touristenziel in Ky?to. Die Popularität der Stätte wird weitgehend genutzt, um Bedeutung und Geschichte des Buddhismus weiterhin im Bewusstsein der Besucher zu halten. (danke Wikipedia!)

* Ein Lasercut-Detailsatz kann zusätzlich bestellt werden!

Feine Computergraphik, originaltreue Farbgebung.

Montagezeichnungen und ein Farbbild eines gebauten Modells ergänzen tschechische Bauanleitung.