Startseite » Luftfahrt » Raumfahrzeuge/Raketenflugkörper/Science Fiction » Trägerrakete Wostok 1:50 und Satellit Elektron I 1:20 DDR-Verlag Junge Welt, Kranich Modellbogen (Ausgabe 1969)

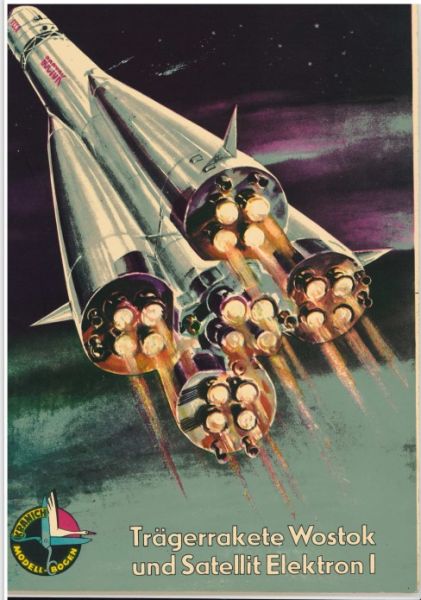

Trägerrakete Wostok 1:50 und Satellit Elektron I 1:20 DDR-Verlag Junge Welt, Kranich Modellbogen (Ausgabe 1969)

Eine bereits seltene Produktion: Trägerrakete Wostok 1:50 und Satellit Elektron I 1:20 als Kartonmodellbausatz des Kranich-Verlages (Originalausgabe aus dem Jahr 1969, Best.-Nr. K-6214-R).

Modellkonstruktion: Klaus Altenburger.

Luna 3 (russisch Luna-3), in den Medien anfänglich auch als Lunik 3 bezeichnet, war die dritte erfolgreiche Mondsonde der Sowjetunion. Die Raumsonde wurde am 4. Oktober 1959 gestartet und wog 278,5 Kilogramm.

Luna 3 besaß im Gegensatz zu Luna 1 eine Kamera, mit der sie spektakuläre Fotos von der erdabgewandten Seite des Mondes aufnahm. Die Bildqualität der Fotos war nicht besonders hoch und es gab erhebliche Schwierigkeiten bei der Signalübertragung. Die Bilder wurden an Bord fotografisch entwickelt und mittels alter Bildfunktechnik übermittelt. Insgesamt wurden 29 Fotos von der Mondrückseite geschossen, die 70 Prozent der erdabgewandten Seite wiedergaben. Allerdings wurden nicht alle Fotos erfolgreich zur Erde übertragen. Die wesentliche Entdeckung war, dass auf der erdabgewandten Seite die hellen Hochländer mit vielen Kratern die Oberfläche prägen, während die großflächigen Maria fehlen. Die auffälligsten von Luna 3 gefundenen Mareebenen sind das Moskauer Meer und der besonders dunkle Boden von Krater Ziolkowski.

Der Flug der Sonde nutzte erstmals das Gravitationsfeld eines Himmelskörpers zur Beeinflussung der Bahn. Die Kurssteuerung erfolgte mittels Telemetrie durch lichtempfindliche Sensoren anhand der Position relativ zur Sonne und zum Mond. Das Verfahren wurde durch den sowjetischen Physiker Boris Rauschenbach entwickelt.

Nach dem Start trat die Raumsonde in eine stark verlängerte elliptische Umlaufbahn um die Erde mit einer Neigung von 75° und einer Umlaufzeit von 372 Stunden ein und umrundete die Rückseite des Mondes in Richtung von Süden nach Norden, in einer Entfernung von 6200 km von seiner Oberfläche. Unter dem Einfluss der Schwerkraft des Mondes änderte sich die Umlaufbahn der Sonde. Als sich der Mond in seiner Umlaufbahn weiter bewegte, änderte dies auch die Ebene der Umlaufbahn. Die Umlaufbahn wurde durch den sowjetischen Mathematiker Mstislaw Keldysch so berechnet, dass das Gerät bei seiner Rückkehr zur Erde wieder über die nördliche Hemisphäre flog, wo sich sowjetische Beobachtungsstationen befanden.

Die maximale Entfernung der Sonde von der Erde (Apogäum) betrug etwa 480.000 km, das Perigäum etwa 47.500 km. Nach 11 Erdumkreisungen trat die Sonde in die Erdatmosphäre ein und verglühte im April 1960 in der Erdatmosphäre. Der Funkkontakt riss am 22. Oktober 1959 ab.

Mit Luna 3 stellte die Sowjetunion erneut ihre Ambitionen beim Wettlauf ins All eindrucksvoll dar.

Laut späterer Aussagen von Peter Bratslawets, dem Entwickler der Luna-Kamera, soll der verwendete fotografische Film von US-amerikanischen Genetrix-Ballons gestammt haben, die von sowjetischen Flugabwehrgeschützen abgeschossen und anschließend geborgen worden seien. Die Ballons flogen Mitte der 1950er Jahre über die Sowjetunion, um Aufklärungsfotos zu schießen. Bei der Untersuchung des US-Films habe sich herausgestellt, dass er den hohen Anforderungen für die Mondsonde genügte, während die damals in der Sowjetunion hergestellten Filme dafür nicht geeignet gewesen seien.

________________________________

Wostok 1 (russisch Восток-1 für Osten-1) war der erste bemannte Weltraumflug und zugleich der erste bemannte Orbitalflug. Mit dem sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin gelangte am 12. April 1961 erstmals ein Mensch über die international anerkannte Grenzhöhe von 100 Kilometern. Gagarin startete an Bord eines Wostok-Raumschiffs vom Weltraumbahnhof Tjuratam (dem heutigen Kosmodrom Baikonur) aus und landete nach einer vollständigen Erdumkreisung in der Nähe der südwestrussischen Stadt Engels. Der Flug zählt zu den größten Erfolgen des sowjetischen Raumfahrtprogramms und gilt als Meilenstein des Wettlaufs ins All zwischen der UdSSR und den Vereinigten Staaten. Der erste bemannte Orbitalflug der USA, Mercury-Atlas 6, erfolgte zehn Monate später, im Februar 1962.

Die offizielle sowjetische Bezeichnung für die Mission lautete Wostok (ohne den Zusatz der Zahl 1); um Verwechslungen zu vermeiden, wird der Flug international jedoch meistens als Wostok 1 bezeichnet. (danke Wikipedia!)

Die Außenhaut-Elemente wurden auf Metallfolie gedruckt.

Länge der Trägerrakete: 76 cm!

Länge des Hauptkörpers des Satelliten Elektron I: 9 cm!

Deutsche Anleitung ergänzt Montagezeichnungen.

Modellkonstruktion: Klaus Altenburger.

Luna 3 (russisch Luna-3), in den Medien anfänglich auch als Lunik 3 bezeichnet, war die dritte erfolgreiche Mondsonde der Sowjetunion. Die Raumsonde wurde am 4. Oktober 1959 gestartet und wog 278,5 Kilogramm.

Luna 3 besaß im Gegensatz zu Luna 1 eine Kamera, mit der sie spektakuläre Fotos von der erdabgewandten Seite des Mondes aufnahm. Die Bildqualität der Fotos war nicht besonders hoch und es gab erhebliche Schwierigkeiten bei der Signalübertragung. Die Bilder wurden an Bord fotografisch entwickelt und mittels alter Bildfunktechnik übermittelt. Insgesamt wurden 29 Fotos von der Mondrückseite geschossen, die 70 Prozent der erdabgewandten Seite wiedergaben. Allerdings wurden nicht alle Fotos erfolgreich zur Erde übertragen. Die wesentliche Entdeckung war, dass auf der erdabgewandten Seite die hellen Hochländer mit vielen Kratern die Oberfläche prägen, während die großflächigen Maria fehlen. Die auffälligsten von Luna 3 gefundenen Mareebenen sind das Moskauer Meer und der besonders dunkle Boden von Krater Ziolkowski.

Der Flug der Sonde nutzte erstmals das Gravitationsfeld eines Himmelskörpers zur Beeinflussung der Bahn. Die Kurssteuerung erfolgte mittels Telemetrie durch lichtempfindliche Sensoren anhand der Position relativ zur Sonne und zum Mond. Das Verfahren wurde durch den sowjetischen Physiker Boris Rauschenbach entwickelt.

Nach dem Start trat die Raumsonde in eine stark verlängerte elliptische Umlaufbahn um die Erde mit einer Neigung von 75° und einer Umlaufzeit von 372 Stunden ein und umrundete die Rückseite des Mondes in Richtung von Süden nach Norden, in einer Entfernung von 6200 km von seiner Oberfläche. Unter dem Einfluss der Schwerkraft des Mondes änderte sich die Umlaufbahn der Sonde. Als sich der Mond in seiner Umlaufbahn weiter bewegte, änderte dies auch die Ebene der Umlaufbahn. Die Umlaufbahn wurde durch den sowjetischen Mathematiker Mstislaw Keldysch so berechnet, dass das Gerät bei seiner Rückkehr zur Erde wieder über die nördliche Hemisphäre flog, wo sich sowjetische Beobachtungsstationen befanden.

Die maximale Entfernung der Sonde von der Erde (Apogäum) betrug etwa 480.000 km, das Perigäum etwa 47.500 km. Nach 11 Erdumkreisungen trat die Sonde in die Erdatmosphäre ein und verglühte im April 1960 in der Erdatmosphäre. Der Funkkontakt riss am 22. Oktober 1959 ab.

Mit Luna 3 stellte die Sowjetunion erneut ihre Ambitionen beim Wettlauf ins All eindrucksvoll dar.

Laut späterer Aussagen von Peter Bratslawets, dem Entwickler der Luna-Kamera, soll der verwendete fotografische Film von US-amerikanischen Genetrix-Ballons gestammt haben, die von sowjetischen Flugabwehrgeschützen abgeschossen und anschließend geborgen worden seien. Die Ballons flogen Mitte der 1950er Jahre über die Sowjetunion, um Aufklärungsfotos zu schießen. Bei der Untersuchung des US-Films habe sich herausgestellt, dass er den hohen Anforderungen für die Mondsonde genügte, während die damals in der Sowjetunion hergestellten Filme dafür nicht geeignet gewesen seien.

________________________________

Wostok 1 (russisch Восток-1 für Osten-1) war der erste bemannte Weltraumflug und zugleich der erste bemannte Orbitalflug. Mit dem sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin gelangte am 12. April 1961 erstmals ein Mensch über die international anerkannte Grenzhöhe von 100 Kilometern. Gagarin startete an Bord eines Wostok-Raumschiffs vom Weltraumbahnhof Tjuratam (dem heutigen Kosmodrom Baikonur) aus und landete nach einer vollständigen Erdumkreisung in der Nähe der südwestrussischen Stadt Engels. Der Flug zählt zu den größten Erfolgen des sowjetischen Raumfahrtprogramms und gilt als Meilenstein des Wettlaufs ins All zwischen der UdSSR und den Vereinigten Staaten. Der erste bemannte Orbitalflug der USA, Mercury-Atlas 6, erfolgte zehn Monate später, im Februar 1962.

Die offizielle sowjetische Bezeichnung für die Mission lautete Wostok (ohne den Zusatz der Zahl 1); um Verwechslungen zu vermeiden, wird der Flug international jedoch meistens als Wostok 1 bezeichnet. (danke Wikipedia!)

Die Außenhaut-Elemente wurden auf Metallfolie gedruckt.

Länge der Trägerrakete: 76 cm!

Länge des Hauptkörpers des Satelliten Elektron I: 9 cm!

Deutsche Anleitung ergänzt Montagezeichnungen.